西安回坊民居:安家小院,百年老宅,院落春秋

走進回坊化覺巷那細窄小街,來到西安清真大寺影壁對面,化覺巷232號(新牌號)安守信老人的宅院,看到的是一座精致靜雅的古民居,它就躲在化覺巷琳瑯滿目的攤位后面,藏在游人如織的小巷深處。

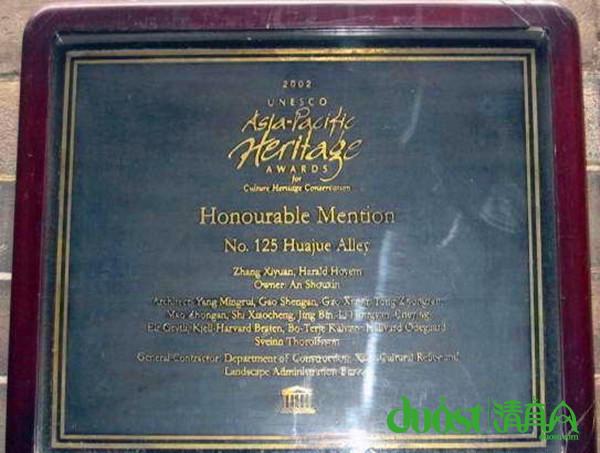

這就是2002年榮獲聯合國教科文組織亞太地區文化保護遺產獎的安家老宅,它從來自十五個國家的四十六個項目中脫穎而出,一舉奪得大獎,榮獲聯合國教科文組織(UNESCO)亞太地區文化保護遺產獎。聯合國教科文組織稱,西安民居保護工程為中國傳統街區保護提供了有益的經驗,成為研究明清民居建筑的一個“活化石”。

安家的人在這個院落里已經生活了兩百多個春秋,當化覺巷里絕大多數房子在時間的更迭中紛紛消失,安家的這個四合院就越發顯得珍貴和厚重。

安家不是官宦人家,祖上一直有經商的傳統。修建院子的安家祖先,做的是蠟燭生意,當時在清朝,生意做得很大。人都說安家的蠟燭沒有“芯”,燃燒不向兩邊倒,不淌蠟淚不浪費,端端地燃燒到底。由于質量過硬、信譽好,在西部的一些大城市還有生意的聯絡點,實際上安家蠟燭控制著西北地區的蠟燭市場,成了當時西安城回坊的富戶。

生意興隆以后的安家五代祖便開始修宅建院,這便有了我們看到的精致安家小院。后來美孚石油公司的煤油燈引入中國,安家的蠟燭生意受到了很大的沖擊,從此走了下坡路。到了安守信的父輩時,家道中落,百年老屋也因年代久遠而殘破。

1949年解放后,老宅房屋已經嚴重傾斜倒塌失修,為了籌錢修繕,安守信只好賣掉旁邊的一部分院落。為此安老先生曾感慨:“文革前,我們家還保存著制作蠟燭的工具,文革時被燒毀,同時燒毀的還有家譜,所以,我現在已經不知道修建這座宅子的前五代祖先的名字了。我只記得太爺爺叫安鴻章;爺爺安松齡,寫得一手好字;父親安益恭。到了我這一代是‘守’字輩,我們兄弟幾個的名字分別是‘仁義禮智信’,我是最小的一個。”安老先生說:“不僅是我,我的父親、爺爺、太爺爺都是在這所宅子出生、居住的。”

安家小院建造于乾隆年間(1736年-1799年),從建造老宅的祖先算起,到安守信已經是第五代了,而現在住在這所宅子的最小的安家人,已經是第八代。安家祖先原本建有四院房子,“連四院”。現在所在的安家小院北邊有一院,南邊還有兩院,而現在只剩下了兩院半。“我住的這一院,是四所院子中的精華。”安老先生說。現在,安家的四院宅子只剩下安老這一院 老宅保存著原先的樣子,剩下的三所老宅院子都已經改成了磚混樓,失去了原來的風貌。

1949年解放初期,回坊這里像他家一樣的老房子還有很多。西安回坊有“高家的房、馬家的墻、米家的金子用斗量”之說,但自上世紀八十年代以來,許多老住戶為了開門做生意,都把老宅推倒重修,導致老房子逐漸減少,到現在屈指可數。家里的晚輩也曾對安老提出拆房重修的建議,均遭到安老先生的反對,對這個四合院,安守信不只把它看作一個居所,“只要我還在,這房子就不能拆,哪怕我上午死了,你們下午拆我都不管,讓祖先的東西一代代傳下去,這是安家的一個傳統。我不愿意祖上的東西在我手上丟失,祖上一棒接一棒地傳到我手里,我就不能那樣做。”

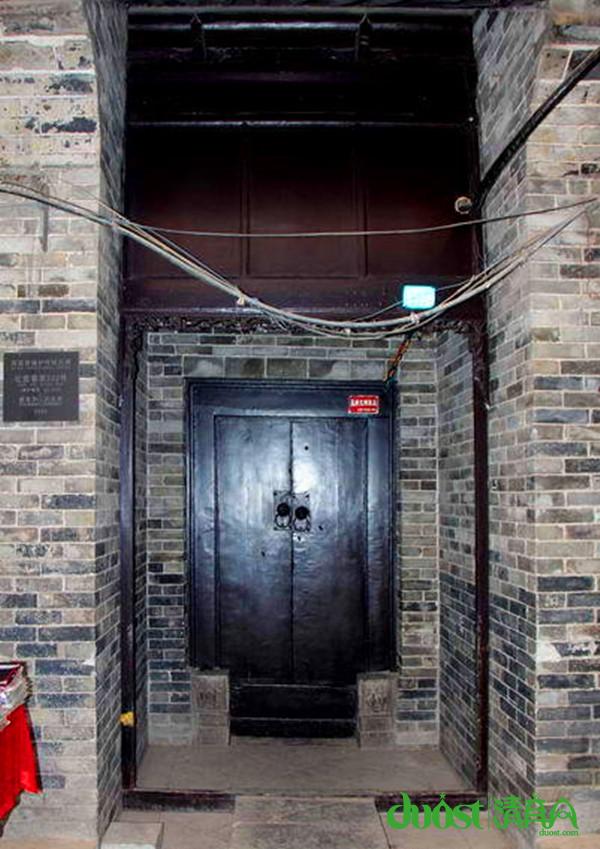

安家老宅第一道門是臨街的四扇木板門,進入兩扇厚重的黑紅漆鑲有門環的二道大門,穿過帶有木頂雕花的黑漆四扇活動木板門的第三道門,來到迎面是磨磚倒棱的雕花照壁(俗稱看墻)跟前仔細打量,這是一座典型的土木青磚結構的老四合院。往北一折才是正門既第四道門,第四道門正門邊墻和門腦上磚雕花紋異常精致細膩,有孔雀、花鳥、插花瓶、云紋、葡萄……浮浮凸凸,還有卷草式的植物紋樣圖案,正上方中間是兩顆咧嘴石榴,在這里你能夠從安家老宅院門樓上藝術價值很高的精美磚雕及木刻門窗中,可感知其家族過去的輝煌歷史。

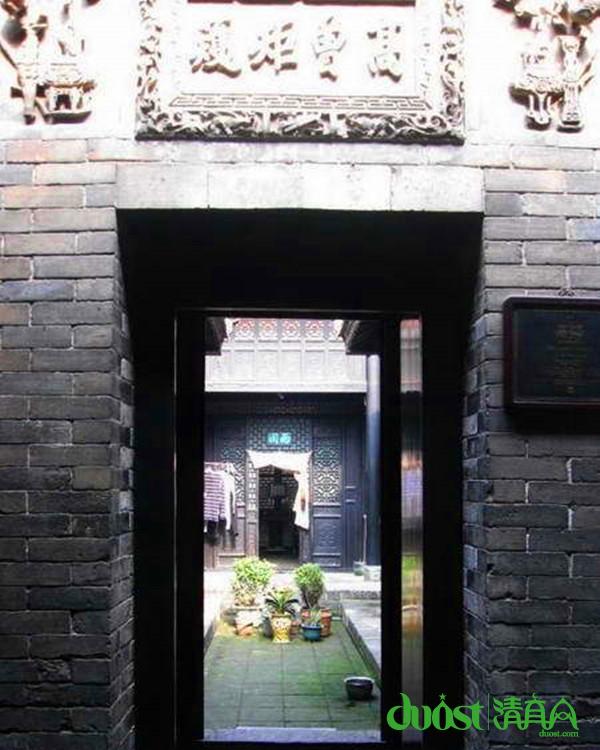

第四道門腦正中“高曾矩矱”四個磚雕大字,“高曾”就是祖先的意思,“矩”是規矩,“矱”是標尺的意思,總的來說就是要時刻按照祖先的規矩來衡量自己。如此精美的磚雕,“文革”時是怎樣保存下來的?據安老先生的后人介紹,“文革”時,為了保護磚雕免受破壞,安老用黃土泥將磚雕全部糊上,改革開放后,才開始一點點清理。糊的時候還算方便,后來清理的時候很麻煩。安老想了個辦法,每天用水將黃土泥潤濕,然后一點一點地清理,也不知清了多長時間才算慢慢弄完。除了磚雕外,“文革”時,安守信還將家中的木雕、隔扇用報紙糊上,防止紅衛兵破壞,才得以保存下來。 第五道門緊挨著第四道門,是兩扇較大的屏風門,也是最后一道通往內宅的門,平時不常開。

小院并不算大,整座院子呈東西長、南北窄的長方形,占地三百多平方米,卻是個標準完整的四合院。從宅外到院內仍然設置得曲折細致,房子保留著二百多年前的格局,無論門的設置、格局、裝飾都是符合禮數的。

前院臨街有兩間街房,過去是用來招待客人的,現在主人將這兩間房子改成了門面房。前院小,后院才是主體,影壁墻把整個院落分隔成前、后兩院;在以前,為防止前院客人看見后院女眷,除非逢有喜事或節慶,影壁墻旁的兩扇屏門平日輕易不開,客人要從兩側繞行。過了第四道屏風門才得以進入安家人居住的里院,院子的地面由青磚鋪就,長方形的院子中間凹了進去,只留屋外一圈兒走道,安家仍然保持了走道不走中間的習慣,看一眼院子中間的一層青苔便知曉了。

正房屋門南邊房檐外滴水處有一口水井,精致小巧。過去吃水的時候因為井里的水堿大,只能用不能吃,只能用來洗涮東西,從這井里打上來的水下面筋光,洗衣凈白。這口井至今仍可打出水來,只是現在家里只用它澆花了。

進入上房正屋,中間是一間正廳,左右兩邊為暗室,稱一明兩暗,主人的居室也是典型的明清風格,房子很大、很高,家具也是明清風貌,顯得古色古香。整間屋子布置得古樸典雅,方形的青磚鋪地,黯黯光線透入窗欞,箱、柜、桌、椅,無一不被歲月打磨得斑駁滑潤。木雕隔斷將整個屋子分成三部分,正廳正中放一對楠木椅子,一只手都掂不動,這是清朝末年的東西,也有一百多年的歷史了。

正廳南邊的隔間是個小客廳,靠南墻正中一張八仙桌,兩邊各有一把淺栗色的核桃木太師椅,距今已有一百多年。還有兩個大立柜,都是老東西。正廳上方還有一層二樓,從正房屋后的木樓梯盤旋走上去,感覺像走二百多年前的木樓上。

伊斯蘭文化研究者張志誠(左)、華濤(右)與安守信老師

安家的小院雖然不大,但是古老的四合院子該有的結構這兒全都有,此所謂“麻雀雖小五臟俱全”。可以想象的出,在古老祥和的老宅里,坐在楠木圈椅中的安老先生,靜靜地享受著這個小院中獨有的時光和空氣,越發顯出老宅的靜謐,越發襯托出老宅古樸的氣質來。

中國回族學會的學者參觀回坊民居安家小院

(編輯 海金哲)