點擊排行

穿行在絲綢之路上的“食物”(相當有料)

來源:中國歷史網 時間:2017-07-19 點擊:點擊:

葡萄從西域傳到長安,是“貳師將軍”李廣利自大宛(費爾干納)凱旋(公元前101年)以后的事。據《漢書?西域傳》記載,帶回的葡萄被種植于離宮之外。

葡萄可說是東西方文化交流的象征。遣唐使的航船當時還無法把葡萄果實帶回日本。比如鑒真和尚搭乘的船只,需要一個多月才能抵達,如果從都城長安到出發港的日程也算進去的話,不論葡萄多么稀罕珍貴,帶回日本都是不可能的。雖然未能帶回實物,葡萄的圖案卻很早就傳入了日本。

正倉院寶物中的海獸葡萄鏡尤其有名。一串葡萄能結許多果實,是豐饒的象征。葡萄圖案在西方被看做吉祥的標志,這個圖案也經由中國傳到了日本。

據中國學者王仲殊的研究,高松冢出土的海獸葡萄鏡與唐代獨孤思貞墓出土的銅鏡屬于同范鏡,也就是用同樣的鑄型鑄造的、名副其實的兄弟鏡。在日本,依照中國傳入的銅鏡再制作鑄型,以此制造大量銅鏡。當然這種仿造的銅鏡還很難稱得上做工精巧。

日本開始栽培葡萄的時間是12世紀末葉,據說是從中國帶來的種子。不過,日本人在實際見到葡萄之前就已經認識了葡萄的形狀。

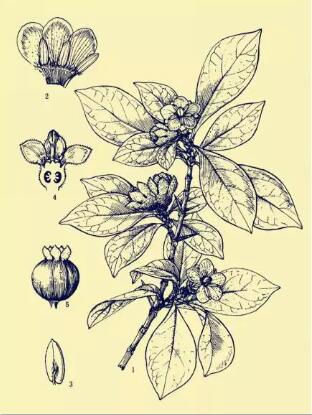

與葡萄同為豐饒之象征的還有石榴,它也是經絲綢之路傳入中國的。因為據說產自石國或安石國,故名石榴。石國位于今天烏茲別克斯坦塔什干市一帶。安石即安息,國土曾橫跨現在的伊朗至阿富汗一帶。其樹多瘤,故選“榴”字為其名。在中國古詩文中,石榴也寫作“若榴”。張衡作《南都賦》贊美南都(南陽),并列舉其圃園中多種多樣的果樹——櫻、梅、山柿、猴桃、梨、栗、栲、棗、若榴、穰橙、鄧橘。

“穰”和“鄧”似是地名。《南都賦》收錄于《文選》。清少納言的《枕草子》有這么一段——文,以文集為最,文選,博士的奏章。

這里所說的《文選》是平安朝貴族的必讀書,所以“若榴”這個名稱應該早已為日本人所知。日文中石榴叫做“雜庫羅”,源于“若榴”的讀音。這也是一個在見到實物之前,通過文字學習到的果物名稱。葡萄則是圖案先行,人們得以大概了解它的形狀,若僅僅“若榴”二字,則叫人無從想象。

石榴與葡萄不同,對氣候和土壤的要求不是那么嚴格。只需把種子帶回,就可以種植。據說平安時代以前,石榴就已傳入日本,那么到底是文字先到,還是實物先到的呢?恐怕很難定論。在《文選》中,左思的《三都賦》里有——蒲桃亂漬,若榴競裂。

還有潘岳的《閑居賦》也寫道——若榴、蒲陶之珍,磊落蔓延乎其側。看來文中石榴與葡萄總是一同出現。

絲綢之路上的石榴比日本的石榴大一圈,而且汁多味甜。跟加利福尼亞進口的石榴比較相像,還有吐魯番盆地的石榴以及在伊朗從伊斯法罕到設拉子途中買的石榴也是這樣。在空氣干燥的地帶,喉嚨時常覺得干渴。這時候,滋味甘甜的果汁正可謂美若甘露。

棗自古以來即是“五果”(棗、李、栗、杏、桃)之首,中原、西域以及北方少數民族地區都有種植,西漢時期從胡族引進的品種主要是西王母棗。據《史記·封禪書》記載:李少君謂漢武帝曰:“臣嘗游海上,見安期生,安期生食巨棗。”傳說漢帝用于招待西王母,故稱這種西域大棗為王母棗或西王棗。西域信眾常不遠萬里來到嶺南祭拜東方文化圣哲——六祖惠能,其中不可少的貢品就是西王母棗,人們常食此棗以祈求早生貴子多子多福。

魏晉之時又有仙人棗之美名,《洛陽伽藍記》記載:仙人棗,長五寸,把之兩頭俱出,核細如針,霜降乃熟,食之甚美,俗傳云出昆侖山,一曰西王母棗。

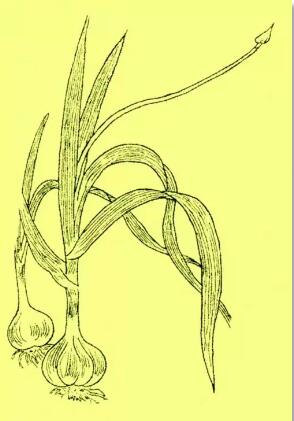

大蒜是一種讓人歡喜讓人憂的植物,當年它出現在法國人餐桌上的時候,保守的英國人還把大蒜視作令人生厭的東西。

早在5000年前,人們便開始親近大蒜了。有一位巴比倫國王嗜蒜如命,他曾下令讓臣民為宮廷膳房進貢39萬5千蒲式爾的大蒜,用以烹調各種菜肴,舉國上下無不以食蒜為榮。古巴比倫人還用蒜汁涂身和擦洗嬰兒,并把大蒜串起來掛在脖子上,戴在鞋上或掛在墻壁上,甚至把它當作圣物頂禮膜拜。人死之后,還要把大蒜作為陪葬品。

古埃及人認為大蒜是力量的象征和源泉。公元前2700年,古埃及國王驅趕幾十萬平民和奴隸為他建造胡夫大金字塔時,民工們曾受到瘟疫的威脅,并因大蒜供應不上而罷工,國王不得不用1600塔倫特(重量單位)的黃金去買大蒜,民工們就是靠大蒜的強身作用才得以完成這一宏偉工程的。

西漢張騫出使西域時將大蒜帶回中國,因古時對西域稱“胡”,故大蒜又名胡蒜。三國時,諸葛亮率百萬大軍南征擒拿孟獲,不料,孟獲暗施毒計,把蜀軍誘至山嶺險峻、瘴氣彌漫的禿龍洞,致使蜀軍皆染瘟疫,面臨全軍覆滅的危險。諸葛亮向一老者尋求解救之計,那老者授計道:“此去正西數里,有一隱士號萬安隱者,其草庵前一仙草名為‘韭葉蕓香’,口含一葉,則瘴氣不染。”諸葛亮依言而行,果真全軍平安無恙。這“韭葉蕓香”其實就是大蒜。

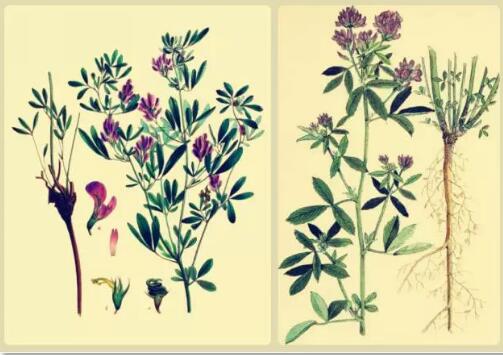

苜蓿起源于小亞細亞、外高加索、伊朗和土庫曼高地,隨后從伊朗逐步傳播到其他國家。張騫出使西域引進了包括苜蓿在內的一些植物種子。有關苜蓿引種種植在我國古代《漢書·西域傳》就出現記載:“罽賓地平,溫和,有苜蓿”。罽賓是古西域國名,在今喀布爾河下游及克什米爾一帶。“大宛國,俗嗜酒,馬嗜苜蓿”。武帝時得其馬,漢使采苜蓿種歸,“益種苜蓿離宮館旁,極望焉”。大宛國即位于今帕米爾西麓,錫爾河上、中游,今烏茲別克斯坦費爾干納盆地。《史記·大宛列傳》也記載:“馬嗜苜蓿,漢使取其實來,于是天子始種苜蓿”,“離宮別舍宮房盡種苜蓿” 。

這樣苜蓿就作為飼料引入了中國,最初在西安一帶種植,以后逐漸擴大到陜西各地。因苜蓿具有很高的營養與飼用價值,所以廣泛地被傳播,如今在全國各地均有種植,主要產區在西北、華北、東北、江淮流域。

除上所列之外,漢唐以來,中原從西域引進的蔬菜瓜果還有蕓苔、菠菜、萵苣、胡瓜、胡豆、胡荽、胡桃(核桃)、胡栗等。與此同時,漢族也不斷向西域及周邊少數民族輸出中原的飲食文明,其中既有產于中原的蔬菜、水果、茶葉等,也有中原的食品制作方法,這對提高西域地區民族的飲食文明產生過積極作用。